Статья посвящена диагностике одонтогенного верхнечелюстного синусита с использованием современных низкодозных томографических методик, которые не так давно вошли в повседневную практику стоматологии. Уделяется внимание этиологическим факторам и рентгенологическим проявлениям верхнечелюстного синусита, ассоциированного с заболеваниями зубов по данным КЛКТ. Дается оценка эффективности классических методов исследования.

Ключевые слова:

КЛКТ, одонтогенный верхнечелюстной синусит, симптомы, рентгенологические признаки

Ключевые слова:

КЛКТ, одонтогенный верхнечелюстной синусит, симптомы, рентгенологические признаки

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) за последние несколько лет получила стремительное распространение в России. Если еще пять-семь лет назад КЛКТ-диагностика имелась в арсенале единичных частных клиник, в основном в Москве или Санкт-Петербурге, то на сегодняшний день метод фактически внедрен в практику. Повсеместное внедрение КЛКТ позволило значительно повысить диагностическую точность и серьезным образом расширить диагностические возможности на стоматологическом приеме. Однако несмотря на улучшающееся материально-техническое оснащение стоматологических учреждений, по-прежнему остро стоит вопрос нехватки квалифицированных врачей — лучевых диагностов со специализацией в челюстно-лицевой радиологии. Именно этот фактор ограничивает диагностическую глубину анализа КЛКТ-данных врачами-стоматологами, что является одной из причин недостаточной диагностики смежной патологии, в том числе непосредственно связанной с заболеваниями зубов. В то же самое время недостаточные знания лор-врачей об особенностях лечения, диагностики и современных возможностях лечения периапикальных воспалительных заболеваний зубов часто приводят к неверной трактовке причин заболевания или же к уже запоздалому и, как правило, избыточному лечению путем устранения не только причинного зуба, но и порой совершенно здоровых или как минимум неэтиогенных зубов. Ситуация, когда пациент с хроническим одонтогенным синуситом на протяжении многих месяцев перемещается между стоматологом и лор-врачом без установления этиологии процесса, в нашей стране, увы, не редкость. С учетом сказанного выше понимание базовых принципов клинической и лучевой диагностики ассоциированных с зубами верхнечелюстных синуситов представителями обеих смежных специальностей имеет большое значение в повышении выявления такой патологии, а также адекватности лечения и способности наладить эффективное междисциплинарное взаимодействие. Ассоциированный с зубами верхнечелюстной синусит является предметом изучения как клиницистов, так и радиологов десятилетиями. И несмотря на это, проблема все еще очень актуальна, в том числе и в России. По данным различных исследований, частота ассоциированных с зубами синуситов в настоящее время составляет, по разным данным, от 10 до 40% [1] среди всех бактериальных синуситов и от 10 до 12% среди верхнечелюстных синуситов [2]. Хроническая симптоматика с вовлечением синусов является одной из самых частых причин обращения к врачам [3]. Средняя длительность симптомов может сильно варьировать. В исследовании (Longhini A.B. et al, 2011) на основе изучения истории заболевания 21 пациента с хроническим одонтогенным синуситом она варьировала в диапазоне от одного месяца до 15 лет и в среднем составила 2,6 года [10]. Клинические проявления довольно сильно варьируют от бессимптомных до выраженной боли. По данным исследования 67 пациентов с одонтогенным верхнечелюстным синуситом (Shanbhag S. et al, 2013) было выявлено, что наиболее распространенными клиническими проявлениями являлись боль в области верхнечелюстного синуса (88%), постназальный дренаж (64%), верхнечелюстная боль в зубах (39%). При этом рентгенологически были выявлены периапикальные абсцессы (18%), периодонтальные абсцессы (9%) и в 36% случаев очевидных рентгенологических изменений выявлено не было. 77% случаев синусита имели униполярный характер. Односторонний тип поражения в большинстве случаев является диагностическим критерием одонтогенного синусита.

С момента появления лучевой диагностики внутриротовые снимки зубов присутствовали в арсенале врачей-стоматологов, позже появились панорамные снимки зубных рядов. Оба эти метода в ряде случаев могут нести информацию о состоянии прилежащих к зубам верхней челюсти синусах. Однако как показывают недавние сравнительные исследования диагностической эффективности периапикальной рентгенографии и КЛКТ в диагностике периапикальной патологии дистальных моляров верхней челюсти и смежной патологии верхнечелюстных синусов, выполненные на основе анализа 145 пациентов (Shahbazian M. et al, 2013), лишь 3% ассоциированных с зубами синуситов, диагностированных на КЛКТ, были отмечены на внутриротовых рентгенограммах [4]. Частота выявления периапикальных изменений дистальных моляров верхней челюсти, по данным периапикальной рентгенографии, составила 40% от выявленных при КЛКТ. При этом по данным того же исследования частота «интимной» близости между периапикальной зоной вторых и третьих моляров и прилежащим к ним синусом составила 50 и 45% случаев соответственно. Похожие результаты (4,3% от общего диагностированного на КТ числа синуситов) были выявлены при сравнении эффективности панорамной рентгенографии и КТ в исследовании (Maestre-Ferrin L. et al, 2011) на 30 пациентах [8]. Интересное наблюдение также было сделано в исследовании Longhini A.B. [10], в ходе которого лишь в 67% случаев первичная КТ-диагностика выявляла одонтогенную этиологию синусита, в то время как при повторном ретроспективном анализе тех же томограмм в 100% случаев была обнаружена патология зубов, ассоциированных с пораженными синусами.

С учетом того, что информативность панорамной рентгенографии в части диагностики начальных признаков периодонтита моляров и премоляров верхней челюсти значительно уступает КЛКТ, следует сделать вывод, что КЛКТ является на сегодняшний день оптимальным и наиболее эффективным методом в диагностике ассоциированных с зубами синуситов и контроле эффективности этиотропного лечения в стоматологической практике.

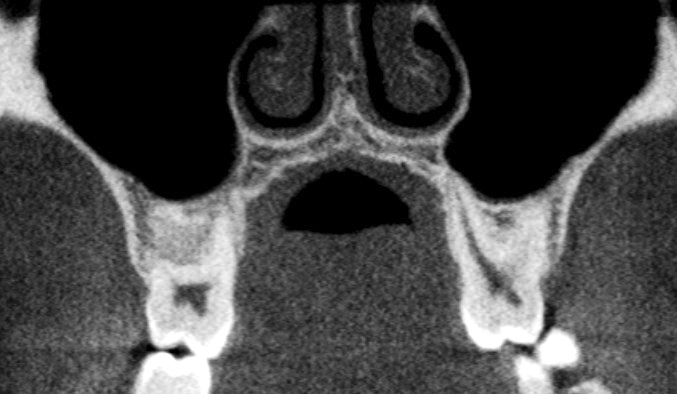

КЛКТ-картина при одонтогенных синуситах представляет собой сочетание ряда признаков. Для того чтобы лучше понять характер этих изменений, необходимо коротко рассказать о томографической картине синусов в норме. Слизистая придаточных пазух носа, равно как и ячеек решетчатой кости, в обычных условиях не визуализируется с помощью доступных томографических методик. Визуально замыкательная кортикальная пластинка стенок синуса непосредственно граничит с пневматизированным пространством синуса.

С момента появления лучевой диагностики внутриротовые снимки зубов присутствовали в арсенале врачей-стоматологов, позже появились панорамные снимки зубных рядов. Оба эти метода в ряде случаев могут нести информацию о состоянии прилежащих к зубам верхней челюсти синусах. Однако как показывают недавние сравнительные исследования диагностической эффективности периапикальной рентгенографии и КЛКТ в диагностике периапикальной патологии дистальных моляров верхней челюсти и смежной патологии верхнечелюстных синусов, выполненные на основе анализа 145 пациентов (Shahbazian M. et al, 2013), лишь 3% ассоциированных с зубами синуситов, диагностированных на КЛКТ, были отмечены на внутриротовых рентгенограммах [4]. Частота выявления периапикальных изменений дистальных моляров верхней челюсти, по данным периапикальной рентгенографии, составила 40% от выявленных при КЛКТ. При этом по данным того же исследования частота «интимной» близости между периапикальной зоной вторых и третьих моляров и прилежащим к ним синусом составила 50 и 45% случаев соответственно. Похожие результаты (4,3% от общего диагностированного на КТ числа синуситов) были выявлены при сравнении эффективности панорамной рентгенографии и КТ в исследовании (Maestre-Ferrin L. et al, 2011) на 30 пациентах [8]. Интересное наблюдение также было сделано в исследовании Longhini A.B. [10], в ходе которого лишь в 67% случаев первичная КТ-диагностика выявляла одонтогенную этиологию синусита, в то время как при повторном ретроспективном анализе тех же томограмм в 100% случаев была обнаружена патология зубов, ассоциированных с пораженными синусами.

С учетом того, что информативность панорамной рентгенографии в части диагностики начальных признаков периодонтита моляров и премоляров верхней челюсти значительно уступает КЛКТ, следует сделать вывод, что КЛКТ является на сегодняшний день оптимальным и наиболее эффективным методом в диагностике ассоциированных с зубами синуситов и контроле эффективности этиотропного лечения в стоматологической практике.

КЛКТ-картина при одонтогенных синуситах представляет собой сочетание ряда признаков. Для того чтобы лучше понять характер этих изменений, необходимо коротко рассказать о томографической картине синусов в норме. Слизистая придаточных пазух носа, равно как и ячеек решетчатой кости, в обычных условиях не визуализируется с помощью доступных томографических методик. Визуально замыкательная кортикальная пластинка стенок синуса непосредственно граничит с пневматизированным пространством синуса.

Слизистая становится различима тогда, когда возникает соответствующий стимул, приводящий к изменению ее объема, будь то хронический очаг воспаления поблизости или непосредственная бактериальная инвазия. В этих условиях первично возникает реактивный отек, который со временем переходит в хронический гиперпластический процесс. Дифференцировать реактивный мукозит от гиперпластического в большинстве случаев, основываясь лишь на данных КЛКТ, затруднительно, тем не менее ряд авторов (Shanghag S. Et al, 2013) придерживаются мнения, что увеличение ширины слизистой более чем на 2 мм следует расценивать как патологическое [5].

В последние годы был проведен целый ряд исследований, направленных на установление характера и частоты, а также типирования КЛКТ-проявлений ассоциированных с зубами верхнечелюстных синуситов. В результате этих исследований был сделан целый ряд выводов. Так, на основе изучения 1113 КЛКТ-томограмм бессимптомных пациентов (Rege et al, 2012) установлено, что в том или ином виде изменения в синусах встречались у 68,2% пациентов. Утолщение слизистой являлось самой частой причиной таких изменений (66%), за которой шли ретенционная киста (10,1%) и тотальное снижение пневматизации (7,8%). По данным другого исследования (Ritter L. et al, 2012), основанного на анализе 1029 КЛКТ-исследований, изменения были выявлены в 56,3% случаев с преобладанием у мужчин в возрастной группе старше 60 лет. Наиболее частым выявленным признаком явилось утолщение слизистой верхнечелюстного синуса. Диагноз синусита был подтвержден на КЛКТ-исследовании у всех пациентов с клиническими проявлениями [6]. Похожие данные были получены при анализе 139 пациентов по ортодонтическим показаниям (Pazera P. et al., 2011). У 46,8% пациентов были выявлены изменения слизистой верхнечелюстного синуса. Из них равномерное утолщение составило 23,7%, неравномерное бугристое утолщение — 19,4% и признаки острого синусита — 3,6%) [7].

Таким образом, авторами выделяется несколько патологических рентгенологических признаков верхнечелюстных синуситов. Это в первую очередь утолщение слизистой, которое может быть разным по размеру (от 2 до 10 мм и более) и форме (равномерное и полиповидное, бугристое).

В последние годы был проведен целый ряд исследований, направленных на установление характера и частоты, а также типирования КЛКТ-проявлений ассоциированных с зубами верхнечелюстных синуситов. В результате этих исследований был сделан целый ряд выводов. Так, на основе изучения 1113 КЛКТ-томограмм бессимптомных пациентов (Rege et al, 2012) установлено, что в том или ином виде изменения в синусах встречались у 68,2% пациентов. Утолщение слизистой являлось самой частой причиной таких изменений (66%), за которой шли ретенционная киста (10,1%) и тотальное снижение пневматизации (7,8%). По данным другого исследования (Ritter L. et al, 2012), основанного на анализе 1029 КЛКТ-исследований, изменения были выявлены в 56,3% случаев с преобладанием у мужчин в возрастной группе старше 60 лет. Наиболее частым выявленным признаком явилось утолщение слизистой верхнечелюстного синуса. Диагноз синусита был подтвержден на КЛКТ-исследовании у всех пациентов с клиническими проявлениями [6]. Похожие данные были получены при анализе 139 пациентов по ортодонтическим показаниям (Pazera P. et al., 2011). У 46,8% пациентов были выявлены изменения слизистой верхнечелюстного синуса. Из них равномерное утолщение составило 23,7%, неравномерное бугристое утолщение — 19,4% и признаки острого синусита — 3,6%) [7].

Таким образом, авторами выделяется несколько патологических рентгенологических признаков верхнечелюстных синуситов. Это в первую очередь утолщение слизистой, которое может быть разным по размеру (от 2 до 10 мм и более) и форме (равномерное и полиповидное, бугристое).

Далее по распространенности следует частичное или полное снижение пневматизации синуса с наличием или отсутствием горизонтального уровня жидкостного содержимого, характерное для обострения хронического синусита.

Чтобы с уверенностью говорить об одонтогенном происхождении верхнечелюстного синусита, необходимо установить наличие дополнительных признаков, ассоциированных с зубами и/или периодонтом, поскольку ассоциированные с зубами синуситы вторичны по отношению к инфекции в этих зонах [9]. В 2010 году группа авторов (Oscar Arias-Irimia et al, 2010) провела метаанализ более 40 научных работ на тему этиологии одонтогенных синуситов и получила следующие результаты. Чаще всего одонтогенные синуситы происходят в четвертой декаде жизни. Основные источники инфекции находятся в области моляров верхней челюсти (47,68%). В процентном соотношении частота одонтогенных синуситов, ассоциированных с первым моляром, была наибольшей и составила 22,51%. Следующими по значению были третий и второй моляр с соответственно 17,21 и 3,97%. Что касается области премоляров, то она была вовлечена лишь в 5,96% всех случаев, чаще в области второго премоляра. Что касается этиологии, то ятрогения абсолютно преобладала с 55,67%, далее следовали периодонтиты (40,38%) и одонтогенные кисты (6,66%) [11].

Исходя из сказанного, особенное внимание в ходе рентгенодиагностики при наличии рентгенологических признаков синусита следует уделять периапикальным зонам второго премоляра и моляров зубов верхней челюсти.

Чтобы с уверенностью говорить об одонтогенном происхождении верхнечелюстного синусита, необходимо установить наличие дополнительных признаков, ассоциированных с зубами и/или периодонтом, поскольку ассоциированные с зубами синуситы вторичны по отношению к инфекции в этих зонах [9]. В 2010 году группа авторов (Oscar Arias-Irimia et al, 2010) провела метаанализ более 40 научных работ на тему этиологии одонтогенных синуситов и получила следующие результаты. Чаще всего одонтогенные синуситы происходят в четвертой декаде жизни. Основные источники инфекции находятся в области моляров верхней челюсти (47,68%). В процентном соотношении частота одонтогенных синуситов, ассоциированных с первым моляром, была наибольшей и составила 22,51%. Следующими по значению были третий и второй моляр с соответственно 17,21 и 3,97%. Что касается области премоляров, то она была вовлечена лишь в 5,96% всех случаев, чаще в области второго премоляра. Что касается этиологии, то ятрогения абсолютно преобладала с 55,67%, далее следовали периодонтиты (40,38%) и одонтогенные кисты (6,66%) [11].

Исходя из сказанного, особенное внимание в ходе рентгенодиагностики при наличии рентгенологических признаков синусита следует уделять периапикальным зонам второго премоляра и моляров зубов верхней челюсти.

В первую очередь следует оценить пространство периодонтальной щели и целостность замыкательной кортикальной пластины.

Наличие периапикального расширения, будь то равномерное или неравномерное пространство периодонтальной щели или же формирование хорошо очерченного зоной перифокального склероза радиолюцентного периапикального очага, является признаком периодонтита зуба. Если периодонтальное пространство такого зуба через дефект в замыкательной кортикальной пластине непосредственно сообщается с прилежащим синусом и это фиксируется визуально при анализе томограммы, одонтогенный фактор следует считать вероятной причиной заболевания. В практической работе установить возможный источник инфекции и визуализировать взаимосвязь причинного зуба и процессов в прилежащем синусе удается в подавляющем большинстве случаев. Величина пространственного разрешения томографа существенно влияет на точность и полноту диагностики ассоциированного с зубами синусита ввиду того, что величина дефекта кортикальной пластины может быть крайне незначительна

и доходить до нескольких десятых долей мм. Поскольку ятрогенные факторы, по данным исследований [11], имеют преобладание в процентном соотношении, в ходе анализа снимка следует также отмечать признаки наиболее типичных причин ятрогенных одонтогенных синуситов и иметь их в виду в качестве возможной причины в случае наличия постэкстракционных ороантральных фистул, экструзии обтурационных эндодонтических материалов, остатков амальгамы после апикоэктомий, синус-лифтинга, плохо позиционированных или мигрировавших имплантов.

Помимо первичной диагностики одонтогенного синусита, КЛКТ имеет потенциал и в оценке эффективности проводимого этиотропного лечения. Так, в 2011 году Nurbakhsh B. с соавторами провел пилотное исследование по возможностям КЛКТ в оценке регресса рентгенологических проявлений одонтогенного синусита на фоне проводимого эндодонтического лечения этиогенных зубов. К сожалению, небольшая выборка не позволила сделать статистически достоверных выводов, однако показала высокую эффективность КЛКТ в контроле динамики изменений [12].

Обобщая сделанные выводы, следует отметить, что проблема ассоциированных с зубами синуситов, несмотря на свою давнюю историю, по-прежнему стоит очень остро в нашей стране. Повсеместная нехватка профильных рентгенологов, а также отсутствие необходимых знаний по дифференциальной КЛКТ-диагностике смежной с зубами патологии у стоматологов являются причинами недостаточного выявления одонтогенных синуситов на стоматологическом приеме и затягивания общих сроков лечения таких пациентов. В связи с крайне низкой эффективностью рутинных методов диагностики использование КЛКТ должно преобладать в диагностике и контроле лечения одонтогенных синуситов в стоматологической практике. При оценке томографических данных следует уделять особое внимание рентгенологическим признакам хронического воспаления области верхних моляров, наличию возможных ятрогенных причин, а также характерным признакам со стороны самих синусов.

Обобщая сделанные выводы, следует отметить, что проблема ассоциированных с зубами синуситов, несмотря на свою давнюю историю, по-прежнему стоит очень остро в нашей стране. Повсеместная нехватка профильных рентгенологов, а также отсутствие необходимых знаний по дифференциальной КЛКТ-диагностике смежной с зубами патологии у стоматологов являются причинами недостаточного выявления одонтогенных синуситов на стоматологическом приеме и затягивания общих сроков лечения таких пациентов. В связи с крайне низкой эффективностью рутинных методов диагностики использование КЛКТ должно преобладать в диагностике и контроле лечения одонтогенных синуситов в стоматологической практике. При оценке томографических данных следует уделять особое внимание рентгенологическим признакам хронического воспаления области верхних моляров, наличию возможных ятрогенных причин, а также характерным признакам со стороны самих синусов.

Литература:

1. Зернов Д.Н. Руководство описательной анатомии человека // Медгиз. — 1938.

2. Иванова И.В. Мультиспиральная компьютерная томография в оценке анатомических структур височной кости (лекция) Часть I Радиология-практика. — No 2. — 2016.

3. Иванова И.В. Мультиспиральная компьютерная томография в оценке анатомических структур височной кости (лекция) Часть II Радиология-практика. — No 3 —2016. .

1. Зернов Д.Н. Руководство описательной анатомии человека // Медгиз. — 1938.

2. Иванова И.В. Мультиспиральная компьютерная томография в оценке анатомических структур височной кости (лекция) Часть I Радиология-практика. — No 2. — 2016.

3. Иванова И.В. Мультиспиральная компьютерная томография в оценке анатомических структур височной кости (лекция) Часть II Радиология-практика. — No 3 —2016. .

4. Ильин С.Н. Компьютерная томография височных костей: руководство для врачей // Ира-Принт. — 2007.

5. Стратиева О.В. Клиническая анатомия уха // Спецлит — 2004.

6. Lemmerling M., Kollias S.S. Radiology of the petrous bone Berlin — Heidelberg — N.-Y., 2005.

7. Swarts J.D., Harnsbergen H.R. Imaging of temporal bone N.-Y., 1998. — P. 487–489.

Оставьте контакты, чтобы получать больше полезной информации

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь

Политикой конфиденциальности

Другие статьи

Семинары